日常使用 AI 主要是与 AI 交互的过程中解决单一的问题,比如寻求问题的解答,文字或者图形的创建等等,这中间对我最有帮助的是使用 AI 学习。这次看看让 AI 自己独自完成编程开发是怎样的一种体验,并为自己建立一个学习其背后技术栈的直观的脚手架。

整个练手跟 AI 交互的时间大概是 30 分钟左右,统计计时如下图「当然这也是 AI 帮助统计的」。

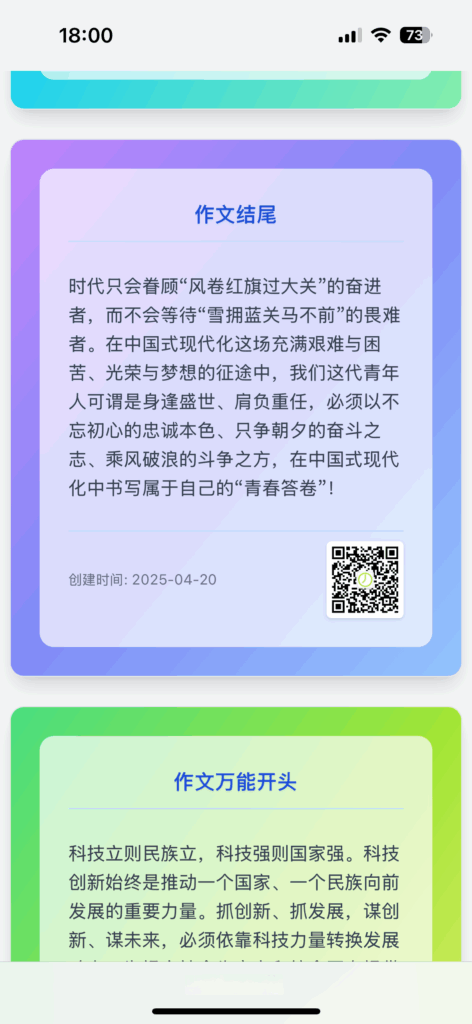

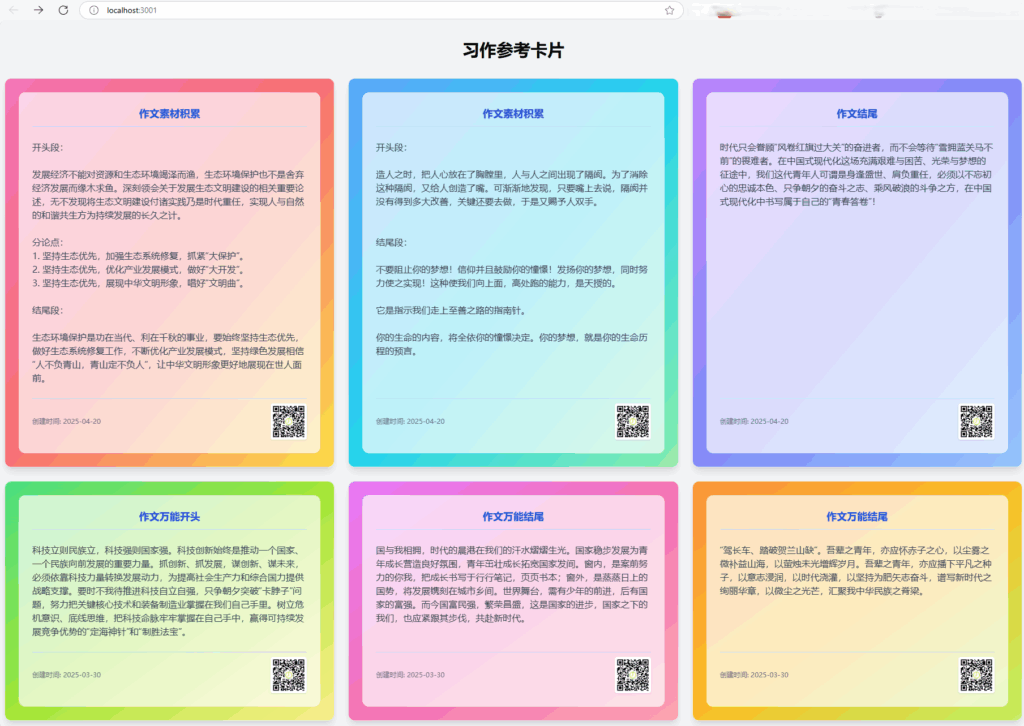

最终的效果如下图「电脑浏览器和手机浏览器」。

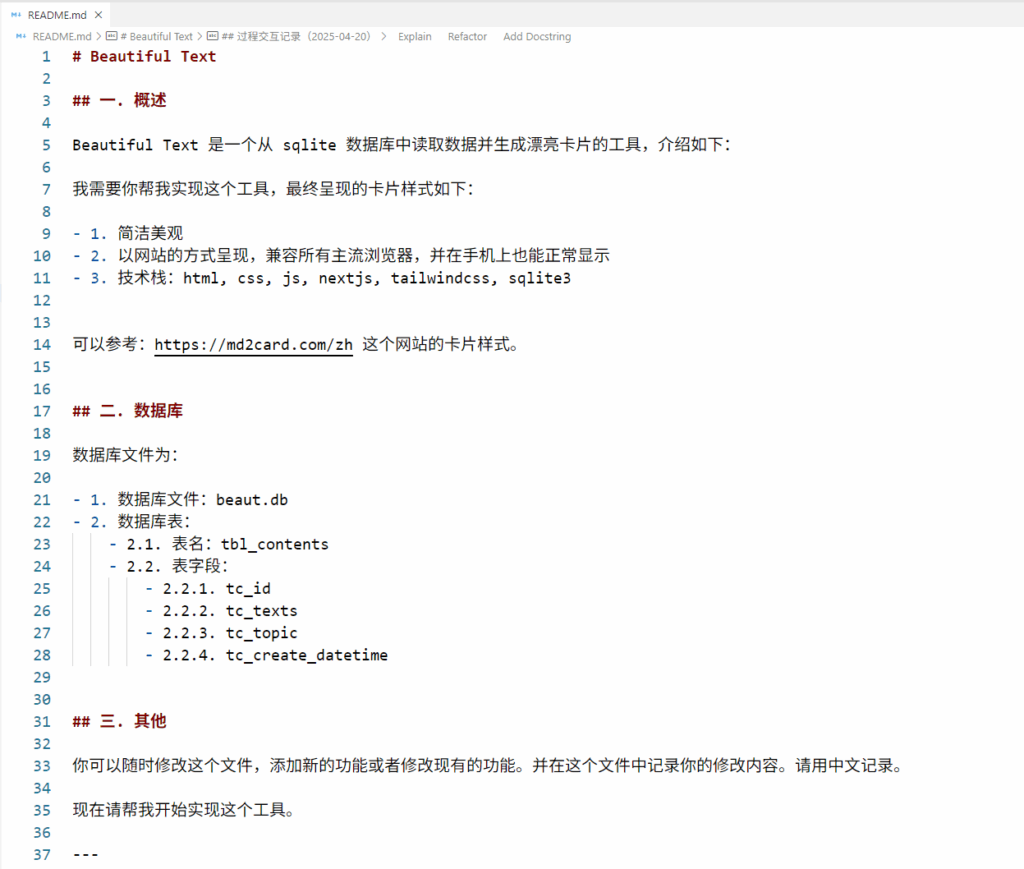

下面记录一下练手的过程,大体上跟我在使用 AI 学习的过程类似,先写一个文档,依照程序员的惯例,来一个 README 文件,简单的将要做的工具做一个描述,其内容如下图所示。

这是一个 MarkDown 格式的文本文件,在文档包括两部分内容,一部分是描述想要做的工具的是什么样,另一部分是最下面三个短划线后的内容。

在这里大概说一下这个文档,我在平时也是基于这样的文档来进行学习的,先将我学习过程中理解的和有问题的部分都写一个这样的文档,然后在跟 AI 交流的过程中不断的丰富这个文档,当然是交互中 AI 帮我丰富的,然后我再阅读再交流,循环这样的过程来完成学习,还不错。在上面的图中下面有三个短划线,在这下面就是跟 AI 互动的过程中记录的内容,我在练手开发的同时,记录这些交互的过程便于我进行学习。

这次使用的开发 IDE 是 Windsurf,可以搜索或通过 https://windsurf.com 下载安装,具体的使用方法网上有很多教程,官网也有文档,可阅读后使用。安装后需要登录,登录后就可以使用了,目前有 GPT-4.1 模型可以使用,好像有 7 天限免,这次练手就是用的这个模型「好吧,现在好像已经过了限免期了」。

在电脑上为这个小工具建立一个目录,然后将 README 文件放在这个目录下,使用 Windsurf 打开这个目录,然后在右边的 Chat 录入框中录入「整个目录下有一个 README.md 文件,请按照文件中的要求帮我实现这个工具,目录自动创建。」,录入后回车,Windsurf 就开始了它的工作,一会就完成了。

整个过程基本上没啥问题,就是检测到我没有安装 next 而且 node_modules 目录缺失,我按照检测到的情况安装后就一次性完成了。

后续做了一些微小的调整,主要是添加分割线、二维码、给每个卡片增加随机渐变色、标题居中、二维码图片大小等这样的调整,它也很快的帮我完成了,就是上面最终的效果。

完成了这些工作后,我让它帮我统计了一下工作的时间,正如最上面的截图,它完成的也不错,完成这些后,我就让它把今天所有的过程交互信息「包括录入框上面的所有内容」都追加到 README 文件中,这样就有了一个完成今天工作的全过程记录,便于我学习这个技术栈的各部分内容。

这次练手的目的有两个,其一是体验一下使用 AI 相对完整地开发一个小工具,看看会碰到哪些问题或者带来哪些惊喜;其二是想学习一下 JavaScript(TypeScript)、Next.js、tailwindcss,先有个直观的展示,然后循序渐进开始学习。

这次的体验整体上不错,快速的实现了我想要的东西,这为我的学习算是搭了一个脚手架,从这个脚手架可以开始我的学习之旅了,我的目的算是达到了。

最后的一点儿个人想法:

我略微懂一些 JavaScript 和一些 CSS,对于 TypeScript 只了解一点大概的概要,而对 Next.js 则是听说不少人在用,自己则完全没有接触过,就我这样,在描述概要的文档后,这种带 AI 的 IDE 能快速帮我完成我想要的,确实给人来带来了效率的提升,那么不在 IT 行业的人,如果有好的想法,AI 工具就会是很好的助力让其一展身手。那在 IT 行业的程序员呢?我想应该让这些 AI 工具辅助提升自己工作效率的同时,应该不要忘记还要认真的对于背后的技术做长期系统的学习。

目前与 AI 的互动乍一看是通过自然语言进行的,但其实要想获得好的互动,这些自然语言是要有一定的结构化的,这些结构化的自然语言被称为 Prompt ,我个人的感觉是这并非最终的 AI 互动形式,只是一个中间的过渡期,如果从程序员的角度看,我个人的理解是可以把目前的 Prompt 看作一种新型的编程语言,只是这个编程语言扩大了使用人群的范围,我们使用 AI 就是在编程,人人都是程序员,想要编的好就要有跟 AI 模型匹配度高的结构化语言。

本文首发于我的微信公众账号「时间易逝」,欢迎订阅我的微信公众账号

在微信中搜索「doevents」或用微信扫描页面右上方二维码可订阅我的微信公众账号