2025年的最后一天,读完莫言的《天堂蒜薹之歌》,开始回顾今年最后一个季度读的书,这个季度一共读了 18 本书,有 4 本书值得推荐,分别是《天堂蒜薹之歌》、《乡下人的悲歌》、《走过青海》和《浮世绘女儿》,推荐的书照例放在最后回顾。

这个季度中重温了一下古龙的《小李飞刀》,这个系列一共 4 本,时隔多年,再次读武侠小说是源于有一天突然的回忆,回忆让自己想起读的第一本课外书就是武侠小说,那是一本封皮破旧泛黄的 16 开本梁羽生的《冰川天女传》,然后一发不可收,读遍了当时所能读到的所有的武侠小说,现在想来很奇妙,当时家中的书里面单单就这一本武侠小说,其余就是成套的大部头,书不多但很是有一些经典的,比如四大名著,其中《红楼梦》还是竖版的,再就是书脊黑黢黢的外国名著,如《三个火枪手》《基督山伯爵》《呼啸山庄》等等,我就那样一脚迈入了武侠的世界,与经典与名著擦肩而过。

之前推荐过《凤凰项目:一个IT运维的传奇故事》,这次读了它的姊妹作《独角兽项目:数字化转型时代的开发传奇》,这本书读起来没有《凤凰项目》那么有趣,简单来讲这本书从开发的角度来看开发,从开发这块讲了一个故事,随着书中故事的演进,倒是带着我回忆了一下以前的开发职业生涯的种种,时代前进的很快,开发迭代的也很快,方法也变了许多,包括现如今的 AI 加持下的开发,但为客户产生价值的核心并没有变化。坐在不同地方的屁股有不同的想法,视野广博的是有成长性屁股,当下变现的是有当下价值取向的屁股,这些现在看起来是很正常的事情。以前认为使命很虚,因为多半都是口号,但一个从客户出发的使命是企业值得反复宣读的,因为目标和有价值的输出都是来自使命。目标也很重要,明确的目标是团队前进必不可少的……,开发人员读一下还是很有收获。

威尔·杜兰特的《生命的意义》是他的生命意义之问,书中有他自己对此的思考,也有他以信件发出此问的人给他回信中的回答,这些回复草草展现了各自不同的看法。杜兰特之问差不多快过去百年了,现在读起来也是挺好玩,在这些众多回答中,我喜欢萧伯纳的回信,当然附录中纽约兴格监狱编号为79206的囚犯的回信也不错。读完后发现这一套有四部,剩下的三部安排在今年读一读。如今我们可能不问这个了,我们问的更多的是钱,生命的意义如今差不多可以等于搞钱。

为什么日本总能孕育出这样富有特色和生命力的「小店」?《山顶面包店的慢哲学》可能给予了一些解答,这本书是一本很迷你的口袋本,200 来页,记录了创业者平田春香对于创业和生活的一些思考,很容易就能读完。书中说在卷出天际和彻底躺平之外,还可以让自己慢下来,认真思考一下自己的生活,思考一下社会普遍遵循的「常识」,或许会有不同的选择,从而走出不同的路,平田春香用 wazawaza 这个创建在山顶的面包店提供了一个案例。日本有不少这样的小店,比如 711,茑屋书店,小野二郎的寿司等等,甚至包括文学作品《山茶文具店》的描写……我觉得这些店的出现并非偶然,它们背后的日本文化基因、社会结构、经济背景、商业生态值得研究,这些特色小店代表了一种价值观:「成功并非只有“做大做强”这一种,将一份热爱转化为一份能滋养自己、温暖他人的事业,过一种有质感、有温度的生活,这也是一种成功。」

李硕的《孔子大历史》让孔圣人回到了人间,想象力丰富。李硕通过索典考据和丰富的想象,把孔子还原成一个在春秋乱世中挣扎、奋斗,有血有肉的凡人,整本书的角度还是比较新颖的,看着像是从一个失败者的角度来写孔子,从私生子如何跨越阶层,宣扬自己的政治思想好像不怎么成功,这一路背后展现了当时的社会阶层并进行了深入的剖析,解释了春秋时期「士」阶层的崛起和周礼的瓦解。李硕依旧是想象力比较丰富,对于存在史料空白的地方做了大胆的猜测,比如孔子父母关系的推断,孔子和阳虎的关系等等,写的很有张力。如果要读孔圣人,这本书基本上读不到,如果要看一个活生生的、会尴尬、会愤怒、也会迷茫的孔子,这本书是很好的选择。这本书我读着不如《翦商》,翦商的视角很震撼。

陈冲随笔性的传记《猫鱼》,有一阵子好像有点热度,书的前半部分读着不错,可以读读陈冲视角中的那个年代,倒是书中她哥写的挺好。后半部分怎么说呢?我觉得可以借助书中的原文:「Boston Globe(《波士顿环球报》)的评论是这部电影“只有风格,没有实质”。」

想一窥上世纪六七十年代华北地区的农村是什么样的,李力的《旧乡》对此进行了追忆,从衣食住行、风俗民情、田园四季展现了华北平原农耕文化的一代人的记忆,书写的比较平淡,像是跟那个年代老人一起唠嗑,听他们口中流淌着的日常,如今可能越来越找不到能唠这样嗑的人了,不少的民俗风情也在解构,现在是新农村了,从小到大每每回到祖籍地,越来越感觉少了些什么,我想可能是作家笔下的乡土文化。

《度年如日》这本小说的故事设定有点意思,主人公一体两面,其中一面一年只能有一天做「自己」,而另一面则占据一年中的其余时间,当触发时间后,两者共享所有的记忆。在这个设定下,自己在跟自己对话。对话中寻找变与不变,初心,善与恶……最终自己与自己和解,整个故事讲的一般,一边读一边都能想到后面会发生什么,文中夹杂很多的时代元素并没有给故事增添色彩,反而来带了一定的错乱「比如点外卖、72 小时网络生存、各种点名的游戏和 Web 3.0 各元素等等」。

如果没记错,《世上为什么要有图书馆》这本书在去年纪实文学中占据榜单,抽时间读了读,读起来还不错,这本书在我有三个看点:看点之一是区文旅体局这个高配的正处级单位日常工作的林林总总,见微知著,体制是这样这样的;看点之二是有很多推荐的书,对于建图书馆及编目图书的思考可以链接很多读书的人;看点三是下次去西安可以品尝一下书中的美食。最后,不管什么地方,毕竟都有那么一些为世间添加美好的人。

《对称与美丽宇宙》是第一推动丛书物理系列中最近推出的一本科普书,这是一本非常不错的科普书,介绍对称性、守恒律与宇宙的底层逻辑,科普书比较枯燥,虽然这本书已经尽量通俗风趣,但依旧不是那么容易都读懂,读完最大的感受是感受到了物理世界的迷人和优雅,当然还学到了很多科学知识,一部分帮助回顾了一下已经忘记的知识,另一部分从对称性出发,从美学概念已有的模糊认识,领略了科学家使用它开启自然真理之门的宏伟,自然法则跨时空的恒定性,无论是在百亿年前坍缩的巨星核心,还是在今日实验室的精密探测器中,对称律与守恒律始终如一地运行。这会让你感到自然法则「道」的设计展现了一种逻辑自洽的极致美感,相比之下,人类社会设计的制度与规范往往充满漏洞、随处妥协且难以经受时间的检验。

这个季度临近尾声,还读了陀爷的《赌徒》,这本书中的所有人感觉就没有一个是正常人,好像每个人都处在歇斯底里的极端心理状态中,或极度亢奋,或极度焦虑,或濒临崩溃,这挺符合陀爷擅长描写的风格「明知会毁灭,却忍不住加速冲向深渊」。陀爷给不同的角色赋予不同的国家,以此来对比俄国和西方不同国家人的性格的对比,如果俄国人挥霍、狂热、不计后果,那么德国人就是克制、刻板、积累的。赌徒在轮盘赌看似在赌钱,但拷问的却是自己的灵魂。

实际上,《对称与美丽宇宙》和《赌徒》也是值得推荐的,但是考虑到一本是科普,读起来毕竟枯燥,另一本是名家著作,根本用不着推荐,喜欢作者的终归会一本一本的读完他写的书。

下面是这次推荐的 4 本书,阅读时间由近及远。

– 1. 《天堂蒜薹之歌》 –

这是 2025 年读完的最后一本书,这本书莫言创作于 1988 年,用 35 天写就,写作的出发点是当时报纸上的一则爆炸性的新闻事件事件,莫言写的很生猛,义愤填膺的为农民发出了声。正如莫言所说:“在新的世纪里,但愿再也没有这样的事件刺激着我写出这样的小说。”,如今 30 多年过去了,这样的事件偶尔还会出现在新闻上或者网络中,但已没有这样写的作家了,有可能也出版不了。

农民的困境、官僚主义和丰收后的绝望,莫言带着强烈的情绪短时间写就的文字几乎没有经过修饰,带着血淋淋的原始力量扑面而来,看得让人义愤填膺。

虽然写的快,但还是有莫言独特的文学手法,小说结构比较巧妙,复调叙事,用贯穿始终的民间瞎子艺人张扣的蒜薹之歌进行剧透,又唱出了农民心底的凄苦。腐烂蒜薹的辛辣臭味也是贯穿始终,隔着屏幕都能闻到,农民的希望就这样腐臭的飘扬。书里面的描写直白粗鲁,写刑讯、贫穷、挣扎这些毫不避讳,有一种血淋淋的冷酷。

起于新闻事件,终于新闻事件,这本书的结尾很有意思,我想了想,这个应该是可以引用一下的。

告诉您一个最新消息:在蒜薹事件中犯有严重错误的原天堂县委书记纪南城同志和原县委副书记、县长仲为民同志,认真学习党的路线、方针、政策,深刻检查思想,认识了错误,并决心在今后的工作中改正错误,弥补过失,苍天市委、市政府经研究并报请省委、省政府:拟任命纪南城同志为岳城县委副书记兼岳城县县长;拟任命仲为民同志为三河县委副书记兼三河县副县长。此系小道消息,不要张扬。

噢,我们的小道消息几乎总是准确的。

– 2. 《乡下人的悲歌》 –

美国副总统万斯成长回忆录,看一看美国的一个乡下人在他所处的环境下是如何成长的。这里面可以看到当代美国社会的撕裂,尤其是白人工薪阶层的心理。

万斯是一个出身贫寒,家庭破碎的“乡下人”,通过海军陆战队和耶鲁法学院这两个重要的节点实现了阶级跨越。他的成长回忆同样也是他的社会观察录,如今他已是美国副总统,看他如何着手改善他的社会观察中的问题。

万斯眼中的贫穷还不是单纯的没钱,他眼中的贫穷可能是一种贫穷文化,比如万斯的眼中:“当一个人周围的所有人都失业、酗酒、吸毒、家庭暴力时,他会认为生活本来就该如此,从而丧失了奋斗的动力。”,在回忆中万斯是强调个人责任和文化缺陷这块,对全球化和去工业化则比较忽视,不知道如今做了副总统会有什么样的变化。

万斯所处的环境在美国主要指“铁锈地带”,包括肯塔基州、西弗吉尼亚州、俄亥俄州南部、宾夕法尼亚州等,范围还挺广,应该涉及数千万人口,这些地区从支撑美国工业繁荣的“工业心脏”变成了如今的“经济废墟”。这些区域的青少年成长面临不少危机:药物成瘾、阶层固化与教育断层、心理创伤,美国这些年采取了一系列行动,但好像效果不大,或者说改善缓慢,感觉说好像更分裂和更愤怒了。

当工业文明撤离后,留在原地的灵魂如何面对漫长的荒芜?如今万斯身处高位,且看他能否将他的洞察转化为解决结构性贫困的药方。

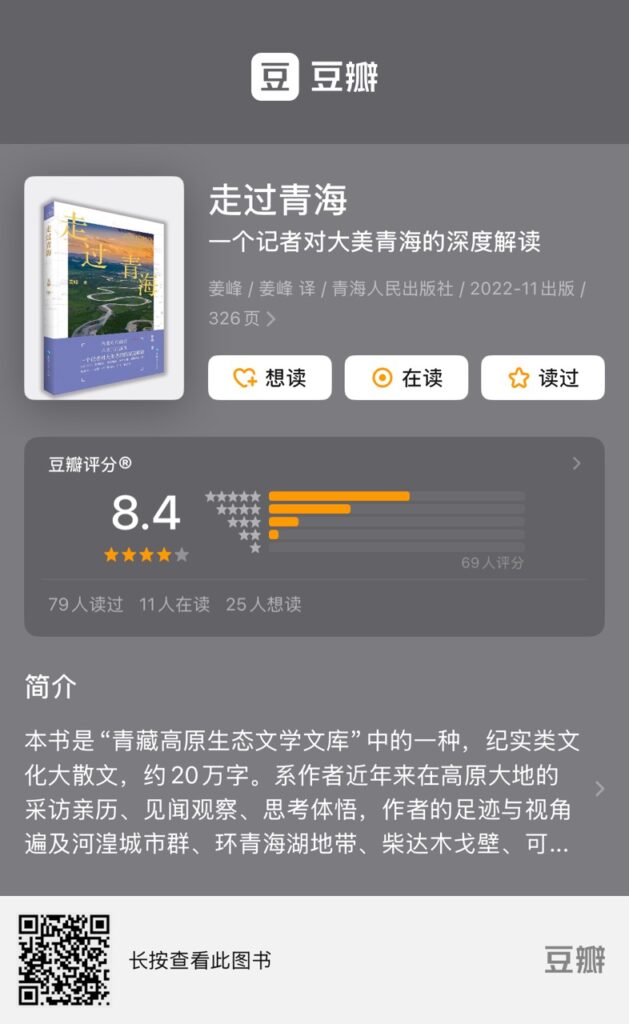

– 3. 《走过青海》 –

青海是我的故乡,我生于此长于此,可惜我并不太了解她,如今身在外地,却每每找时间去开始了解她,身在的那段时间,没有条件去了解,只是熟悉居住的周边和去过一些就近的地方,如今却往往囿于没有时间。这本书让我了解了不少我的故乡,心念念之,在书中找到些许慰藉,这就是推荐这本书的主要理由。

如果你打算去青海旅游,欣赏一下高原的美景,或者单纯的想了解一下青海,这本书是不错的选择。

– 4. 《浮世绘女儿》 –

浮世绘,它的字面意思是「虚浮世界的绘画」,它是日本艺术的代表,也是江户时代(1603德川家康在江户开幕府至 1868 年大政奉还,历史 265 年)平民生活的「浮世绘影」。

在佛教用语中,“浮世”指“忧世”,大概就是人生苦忧,转瞬即逝。在江户时代,平民阶层「町人」将其转化成一种活在当下的享乐主义。有「既然世界是虚浮的,那我们就应当及时行乐,欣赏美好的事物。」这样一种心境,这样浮世绘描写就是不是神佛,而是世俗生活,也就是当时的歌舞伎演员、美丽的艺伎、风景名胜以及民间传说。

在浮世绘这个行当,有三位大师,其中有一位大师是葛饰北斋,这本书就是讲的葛饰北斋的女儿葛饰应为,这位浮世绘历史上的一位「宝藏级」女性画师,她跟她父亲都挺天才,狂放不羁,对待艺术极为纯粹。

书里面的葛饰应为符合现代意识的女性形象出现在了江户时代,就挺不合群的,比如她嫁人后因为无法忍受丈夫拙劣的画技并直言不讳地嘲笑,最终主动离婚,回到父亲身边做一名“大龄单身女画师”。在生活上极度的邋遢,不煮饭、不打扫,家里的垃圾成山然后就搬家,但在艺术上却又极端纯粹。

这本书除了重构了葛饰北斋的女儿葛饰应为追求艺术与自我的传奇一生,也将那个时代一幅幅人生的浮世绘展开浮现于眼前:鲜活的江户时代,彷佛能闻到江户街道的烟火气,看到吉原游廊深夜的灯火和哪些婀娜多姿的歌舞伎。

好吧,就回顾到这里吧,祝大家在 2026 年一切顺遂,马到成功。

注:每本书豆瓣截图中的评分都有实效性,文中的图是我在写的时候截取的,现在可能已经变化了,如有问题请私信我。

本文首发于我的微信公众账号「时间易逝」,欢迎订阅我的微信公众账号

在微信中搜索「doevents」或用微信扫描页面右上方二维码可订阅我的微信公众账号