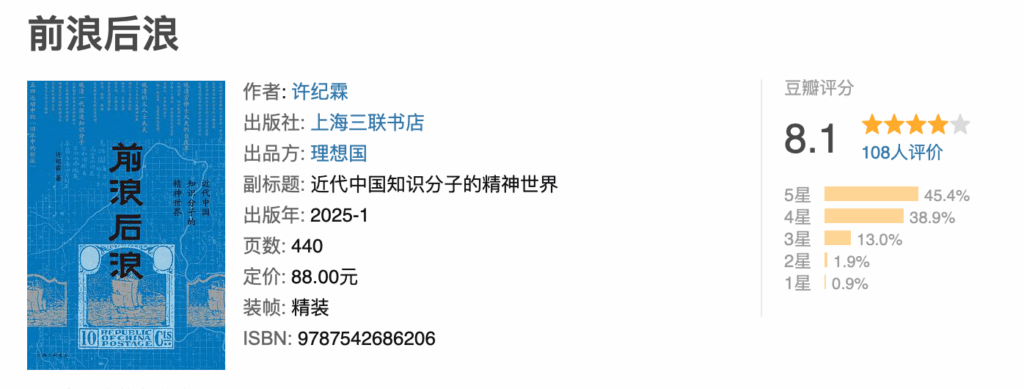

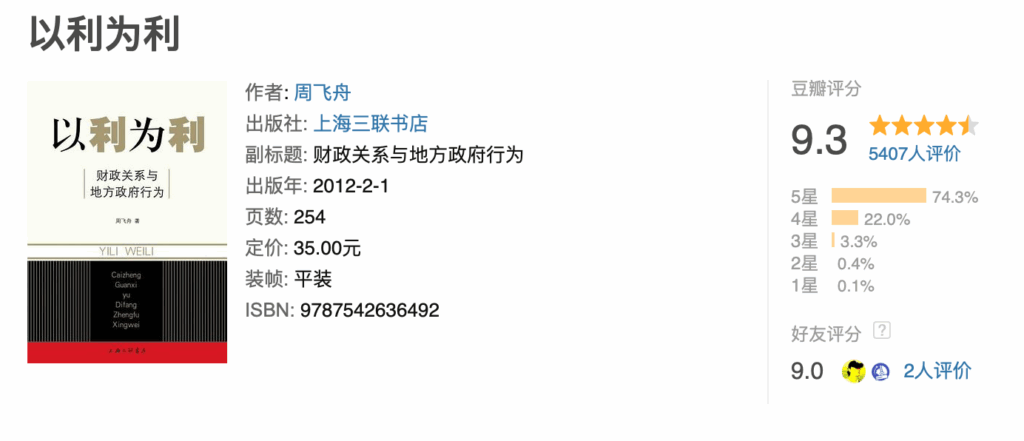

新的一年,第一个季度过去得很快,又到回顾读书的时候了。在过去的一个季度中,我读了 13 本书,其中阅读写作的 2 本,小说 6 本,历史社科 2 本,计算机与编程 2 本,传记 1 本,我给两本书打了 5 星好评,这两本书是《前浪后浪》和《以利为利》。

在新的一年中,我读的第一本书是《如何阅读一本书》,这本书就不多说了,在很多地方常常看见被推荐,这确实是一本关于如何阅读的一本很经典的书,虽然读起来比较枯燥,但或许枯燥也是阅读中需要被克服的一种障碍,每个想要在阅读上更进一步的人都应该读读这本书,而且在有时间的时候就可以翻翻,相信会很有收获。我这次重读这本书依然很有收获,不管是在基础阅读、检视阅读、分析阅读,还是主题阅读部分,我都又有了新的收获,获得了新的启发,当然我还发现自己在阅读上的浅薄。

另一本阅读写作的书是张佳玮的《写作的细节》,这是一本豆瓣鉴书团活动中获赠的书,它是作者张佳玮读文学的研习笔记,作者把自己阅读研习文学经典作品的看法、理解、收获等进行了输出,结合书名,写作的细节就在这些输出中。在谈写作之前,作者先谈了谈读,毕竟读跟写在很多时候是一体两面的东西,更多内容是作者借助他阅读文学经典的过程,分享了很多写作技巧,比如:基础规则和从心所欲;用名词、动词、形容词,比喻写出画面感;成语的运用;韵律等等。对于我来说,读完有两点收获和一个鞭策。收获之一是书中的名篇名著作者给出了路引,消解阅读门槛的高度;收获之二是阅读视角方面,比如解读王小波「小说的韵律」,按照诗歌再读王小波可能会有另一个体验。一个鞭策是还得多写写。

在读的小说中,其中之一是一套科幻小说《银河系搭车客指南(5 部曲)》,共 5 本。读这套书主要是间歇性的看到有人推荐,最近一次的推荐是在读《马斯克传》中看到的。读完后对「别慌」这两个字记忆深刻,对于里面的梗、幽默由于文化差异理解度很低。我花了近 38 个小时读完后,体验到的是或迷惑,或沉思,或天马行空,或迷乱,或冷嘲热讽,或不知所云……,这个过程我其实是有些慌的,但当每次有这种感觉的时候,指南的「别慌」就浮现在脑海中,不慌不忙想了想,书中各个角色还是给我留下了深刻的印象,就是对芬切琪失踪后就确实失踪了有些意外。

另一本小说是马亲王的《食南之徒》,这本书好像是去年榜单推荐的书,读着挺好读,很快就能读完,有些剧本化。小说以西汉时期为背景,故事源于《史记》中「因食物灭国」这个点,在马亲王的填充下,美食与权谋交织,一个小人物在历史洪流中展现了一段传奇的故事,给我这个读者带来了对彼时地理上的认知和疆域拓展的跌宕起伏。当然唐蒙式的躺平和唐蒙式的破局也挺有智慧。

历史社科读了《前浪后浪》和《以利为利》,这两本放在后面说,这两本也是这次的推荐书。

在计算机与编程方面,读了《程序员的 README》和《开源之谜》这两本书。计划做程序员的人应该尽早的读一读《程序员的 README》这本书,已经是程序员的也可以读一读,相信会有不少收获,这本书讲的很实用,相当于一份职业工作入门与进阶的指南,唯一的问题是对于准备成为程序员的人来说,可能一些翻译会跟实际略有差别,不过在从业以后自然会很快得到修正。《开源之谜》这本书我读着很一般,内容比较庞杂,带来的就是有些散乱,能了解一些开源的信息和本土的开源情况,不知道作者在书中反复提及的他写的另外两本写完了没。

人物传记读了《替补》,这本书也是豆瓣鉴书团活动中免费获赠的图书,是哈利王子的自传,简单来说就是王子的回忆录,一个心理创伤者的自我成长与探索。已故的戴安娜王妃有俩个王子,他们分别是皇储威廉王子和替补哈里王子,这本书以哈里自己的感触讲述自己这个替补的「备胎」王子及其所处英皇室的种种,喜欢看王室八卦「吸毒、酗酒、阿富汗战争、兄弟内讧、妯娌不和、心理诊疗」的可以在书中寻找线索。按照书中描述的,读完觉得哈里王子蛮可怜,他可能是全球被网暴最严重的人之一,而且不少还是他们自家人下手干的。

在计划中这个季度要读《中小学数学要义》,这也是去年最后一季度读完作者写的《数学学习没有捷径》后计划读的,但是读了个开头后中间给忘记了,没有按照计划读完,留在这个季度中读吧。

– 1. 《前浪后浪》 –

这本书用了 400 多页,沿着精神思想的脉络,展示了近代知识分子的精神世界图谱,正如书名一样,前浪向前消逝在沙滩上,后浪向前亦消逝在沙滩上。

果真消逝了吗?我觉得并没有,晚清、五四、大革命这些不同时序下的种种思想精神依旧存在于现世我们的周围。正如许老师在书中所说的:「中国革命的许多秘密都可以在这段时序中找到最初的基因」。要我说现世的许多秘密也同样可以从这段时序中找到它们最初的基因。

整本书结构组织的很明晰,以晚清三代人、五四三群体、三代革命者作为分野,将知识分子的思想和精神的变化梳理的很清晰,这些知识分子是有血有肉的,读起来一个个鲜活的人物不由得浮现于脑中,还依稀有点印象的历史课本中的时间点和重要事件在这些人和这些人精神思想的展现中清晰了许多,对那段时期的了解又增加了一些。

现在的知识分子是一个怎样的状况呢?它们的思想和精神世界是一个什么状况呢?我甚至都不知道在现在应该怎么定义「知识分子」。读着读着不由得对近代知识分子的思想和精神的丰富产生了羡慕的感觉,如今环顾四周,好像大家不怎么思考这些,或者都隐藏着,显现的好像就是搞钱、搞钱、搞钱,难道「祛魅」剥离了神圣与道德之后,搞钱就是最高价值了吗?

在羡慕的同时有些反感,无论是官僚士大夫、文人士大夫还是激进知识分子,他们多数更在意的还是他们自己,或者他们所代表的,他们口中的四万万其实离他们挺远,更多的是他们想站上舞台,而且站在 C 位。一路读下来,后浪与前浪的争斗是越来没有分寸的,在语言上从还算文雅理性到越来越泼皮无赖,激进的康梁和温和的李张之间互相攻讦的言语读起来,感觉康梁跟泼皮无赖没啥区别,再往后就更加不堪了,上升到人格,对人不对事了。

一百年前也有70后、80后和90后,有绅士、名士、斗士和流氓……,观照百年前,对照当下,挺有意思,写到这里想起了李先生的歌词:「时间改变了很多又什么都没有」,向后浪致敬。

– 2. 《以利为利》 –

这本书我是在微信读书中读完的,读完后想买一本纸质的收藏,发现好像已经没有了。简单来讲,这本书是从财政关系来看中央和地方的行为,再通俗点说就是用「钱袋子」来解释中国社会的变迁,从改革开放前的「三收两放」,再到改革开放后的包干、分税、三位一体……,把财政关系和政府行为讲的那是一个清清楚楚,明明白白。

比较核心的点是 1994 年的分税制改革,这个点就像一只蝴蝶扇动了一下翅膀,让我们一路来到了如今,书中写到 2005 年,距那个时间又过去了 20 年,我们今天依然活在那个节点的延续中,从这点来看,作者周老师很有前瞻性。

书中语言直白犀利,在有些地方有大胆的批判性,具体的内容就不多说了,关注财政政策的,比如转移支付、减税降费等等,可以在里面找到答案,高房价、土地财政、软预算、城乡分化等等也能在书里找到答案,这些行为背后的经济动机自有其逻辑存在。

摘抄几句,感受一下:

地方政府不但应该关注一个地区的经济增长,更加应该关注这个地区的收入分配,应该关注“增长是谁的增长”,谁会在增长中受益,谁会在增长中受损。地方政府不但应该关注一个地区内的财政收入,更加应该关注这些公共收入如何被用于公共目的,如何公平地覆盖了地区内的大部分民众。地方政府不但应该关注修了多少路,盖了多少学校、医院,更加应该关注教育和医疗服务的质量、教育和医疗服务的公平性。

孔子说:“放于利而行,多怨。”曾子说:“国不以利为利,以义为利也。”孟子说:“上下交征利,而国危矣。”往圣先贤的教诲可以作为本书的结语。

注:每本书豆瓣截图中的评分都有实效性,文中的图是我在写的时候截取的,现在可能已经变化了,如有问题请私信我。

本文首发于我的微信公众账号「时间易逝」,欢迎订阅我的微信公众账号

在微信中搜索「doevents」或用微信扫描页面右上方二维码可订阅我的微信公众账号